Optische Telegraphenstationen im

Saarland

Im

Jahre 1813

verlief eine Telegraphenlinie des

napoleonischen Reiches auch durch das Gebiet des Saarlandes.

Telegraphenstationen befanden sich u.a. in Lebach-Eidenborn auf dem

Hoxberg

sowie auf dem Litermont bei Nalbach. Am 20. Juli 2003 begann der Verein

"Optische

Telegrafenstation Litermont

e.V." damit, die Station auf dem Litermont wieder aufzubauen. (siehe

Foto links; Foto: W. Steffen).

Im

Jahre 1813

verlief eine Telegraphenlinie des

napoleonischen Reiches auch durch das Gebiet des Saarlandes.

Telegraphenstationen befanden sich u.a. in Lebach-Eidenborn auf dem

Hoxberg

sowie auf dem Litermont bei Nalbach. Am 20. Juli 2003 begann der Verein

"Optische

Telegrafenstation Litermont

e.V." damit, die Station auf dem Litermont wieder aufzubauen. (siehe

Foto links; Foto: W. Steffen).

Der

Turm auf dem Litermont kann nach Vereinbarung besichtigt werden.

Ansprechpartner

ist der Vorsitzende des Vereins "Optische Telegrafenstation Litermont

e.V.", Herr Bernhard Mommenthal Nalbach, Tel. 06838-92754.

1. Historischer

Hintergrund

Wie kam es zu

dieser Telegraphenlinie und was hat es mit

den Stationen auf

sich? Die

Wirren der französischen Revolution im Jahre 1789 spülten Bonaparte

Napoleon

an die Macht, das linksrheinische Gebiet stand unter französischem

Einfluss.

Während der Zeit der ersten französischen Republik, also kurz nach der

Revolution, gelang es dem französischen Geistlichen und Ingenieur Claude

Chappe

(1763-1805) im Jahre 1792 nach mehrjährigen, von seinen Brüdern

unterstützten

Versuchen, brauchbare optische Telegraphen herzustellen.

Wie kam es zu

dieser Telegraphenlinie und was hat es mit

den Stationen auf

sich? Die

Wirren der französischen Revolution im Jahre 1789 spülten Bonaparte

Napoleon

an die Macht, das linksrheinische Gebiet stand unter französischem

Einfluss.

Während der Zeit der ersten französischen Republik, also kurz nach der

Revolution, gelang es dem französischen Geistlichen und Ingenieur Claude

Chappe

(1763-1805) im Jahre 1792 nach mehrjährigen, von seinen Brüdern

unterstützten

Versuchen, brauchbare optische Telegraphen herzustellen.

Ursprünglich dachte er an die Verwendung der Elektrizität zu

telegraphischen

Zwecken, jedoch schienen ihm die damaligen Probleme mit schlecht

isolierbaren

Leitungen und dem hohen Spannungsabfall entlang großer Entfernungen

unüberwindbar. Deswegen machte er sich daran, einen mechanischen

Apparat für

die Nachrichtenübermittlung zu entwickeln. Einen ersten Versuch gab es

am 2.

März 1791 im Departement Sarthe zwischen zwei 15 km voneinander

entfernt

aufgestellten Stationen in Brulon und Parce. Jedoch warf dieser Versuch

noch

einige Probleme auf; erst am 12. Juli 1793 fand der nächste Versuch

statt.

Dieser erwies sich als so erfolgreich, dass der französische

Nationalkonvent

noch am selben Tag den Aufbau einer französischen Staatstelegraphie

beschloss,

deren erste Linie schon ein Jahr später zwischen Paris und Lille

errichtet

wurde.

Nachdem

sich früh erwies,

dass diese Anlage noch einige Probleme mit zu langen und qualitativ

schlechten

Übertragungen hatte, arbeitete Chappe mit Hilfe des Mathematikers Monge

an

Verbesserungen des Systems. Es wurden verschiedene neue mechanische

Konstruktionen, größere Signalgeber und mobile Stationen für den

Einsatz bei

schlechten Sichtverhältnissen entworfen. Sein eigentlicher

Telegraph war

das Ergebnis intensiver empirischer Forschungsarbeit. Chappe hatte

genauestens

analysiert, wie verschiedene Farben zur Verbesserung der

Erkennungsleistung

beitrugen, wie die Form eines Telegraphen ausgearbeitet sein musste und

anderes

mehr.

Die

erste Telegraphenlinie (1794) erstreckte sich von Paris nach Lille, und

überbrückte die ca. 210 km mit 23 Zwischenstationen. An jeder Station

mussten

mit einem Fernrohr die beiden benachbarten Stationen ununterbrochen

beobachtet,

und die eingestellten Signale abgelesen und weitergegeben werden. Mit

der

Telegraphenlinie war es möglich, eine längere (also aus mehreren

Aussagen

zusammengesetzte) Nachricht innerhalb einer Stunde von Lille nach Paris

zu

übertragen, während die Überbringung durch berittene Boten etwa 24

Stunden

gedauert hätte. Dies sollte der französischen Regierung einen

strategischen

Vorteil bei einem befürchteten Angriff Englands erbringen. Lille liegt

etwa 50

km südöstlich von Calais, also der schmalsten Stelle des

Ärmelkanals.

Von

der Wiedereroberung von le Quesnoy durch die Franzosen am 15. August

1794 konnte

der Nationalkonvent in Paris über die Telegraphenlinie schon eine

Stunde nach

dem Einmarsch der Truppen in Kenntnis gesetzt werden. Der optische

Telegraph war

im gesamten Machtbereich Napoleons das wichtigste militärische

Nachrichtenübertragungssystem. Insgesamt wurden in Frankreich 534

ständige

Stationen über eine Strecke von ca. 5000 Kilometern eingesetzt.

Das System wurde in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts für

verschiedene

Langstreckenverbindungen eingesetzt. Die Telegraphenlinien führten u.

a. nach

San Sebastian, Toulon, Straßburg und Brest. Wie in Frankreich üblich

liefen

alle Linien in Paris zusammen. Erst die Erfindung des

elektromagnetischen

Telegraphen von MORSE ersetzte die optischen Telegraphen ab dem Jahre

1850.

2. Die Linie Metz - Mainz

Im

Jahre 1813

wurde das

Napoleon-Reich immer mehr durch eine Invasion bedroht. Napoleon

benötigte

schnelle Übertragungen, und am 13. März 1813 befahl er die

unverzügliche

Einrichtung einer Telegraphenlinie Metz - Mainz, die auch eine Station

auf dem

Hoxberg bei Lebach sowie auf dem Litermont bei Nalbach hatte. Mainz war

damals

ein wichtiger Sammel- und Truppenplatz. Abraham Chappe schaffte sehr

schnell die

provisorische Errichtung einer Linie mit 22 Stationen. Diese

funktionierte

erstmals am 22. Mai 1813.

© www.telegraphe-chappe.com

Heute

geht man

davon aus, dass viele der

Telegraphenstationen nicht stationär aufgebaut waren, sondern

transportable

Einrichtungen waren. Offenbar gab es aufgrund der klimatischen und

topographischen Gegebenheiten viele Schwierigkeiten mit der

Übertragung.

Nachdem die gegnerischen Koalitionstruppen Bad Kreuznach und die

dortige Station

am 1. Januar 1814 eingenommen hatten, wurde die Linie Metz - Mainz

eingestellt.

Wegen der Kürze der Betriebsdauer gibt es keine Überreste der

Telegraphenstationen mehr.

3. Technische

Beschreibung

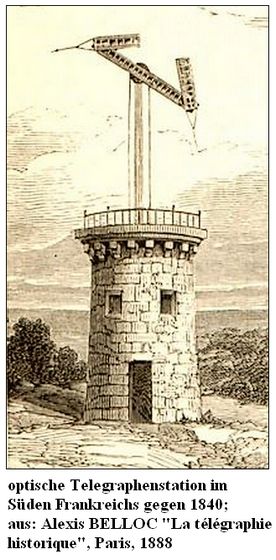

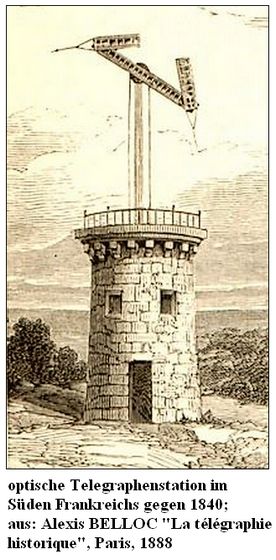

Die

Stationen dieser Telegraphenlinie bestanden meist aus einem Haus für

die aus

Soldaten bestehende Bedienungsmannschaft und einem hohen Turm, auf dem

der

Zeichengeber stand. Dieser Zeichengeber bestand aus einem auf dem

Turm errichteten Mast, auf dem sich oben ein waagerechter, beweglicher Querbalken

(Régulateur) befand. An dessen beiden Enden befand sich je ein

drehbarer Zeigerbalken

(Indicateur). Die drei beweglichen Teile konnten mit Seilen und Rollen

gesteuert

werden. Dabei ergeben sich 196 Figuren (sieben Positionen jedes Zeigers

und vier

des Querbalkens; 7 x 7 x 4 = 196).

Die

Stationen dieser Telegraphenlinie bestanden meist aus einem Haus für

die aus

Soldaten bestehende Bedienungsmannschaft und einem hohen Turm, auf dem

der

Zeichengeber stand. Dieser Zeichengeber bestand aus einem auf dem

Turm errichteten Mast, auf dem sich oben ein waagerechter, beweglicher Querbalken

(Régulateur) befand. An dessen beiden Enden befand sich je ein

drehbarer Zeigerbalken

(Indicateur). Die drei beweglichen Teile konnten mit Seilen und Rollen

gesteuert

werden. Dabei ergeben sich 196 Figuren (sieben Positionen jedes Zeigers

und vier

des Querbalkens; 7 x 7 x 4 = 196).

Das

Code-Verzeichnis wurde

streng geheim gehalten. Es gab nur wenige solcher Zeichenbücher, die

sich in

der Verwahrung von Offizieren befanden. Der Bedienungsmannschaft war

daher auch

die Bedeutung der Zeichen, die sie aufnahmen, in ein Buch zu

Kontrollzwecken

eintrugen und an die nächste Station weitergaben, nicht bekannt. Ihre

Aufgabe

war lediglich, Tag und Nacht (bei Dunkelheit wurden an den Flügeln

Fackeln

angebracht) mit einem Fernrohr nach den Nachbarstationen auszuspähen

und die

dort gezogenen Signale weiterzugeben.

Die

Nachteile

dieser optischen

Nachrichtenübertragung liegen auf der Hand: Wetterabhängigkeit, bei

Nebel konnten keine Nachrichten übertragen werden, hoher

Personalaufwand bei ständiger Beobachtung der Gegenstation und offener

Zugriff

auf Nachrichten.

4. Optische Telegraphen in

Preußen

Nachdem

die

französischen Telegraphenstationen zu

internationalem Ruhm gelangt waren, starteten auch in anderen Staaten

verstärkte

Bemühungen um nationale Telegraphenlinien. Der preußische

Generalstabsoffizier

von Oesfeld veröffentlichte 1818 eine erste Denkschrift zur optischen

Telegraphie. Die bestehende konservative Militärbürokratie erwies sich

als

hartnäckiger Hemmschuh. Als General Friedrich Carl Ferdinand Freiherr

von

Müffling (1775 - 1851) im Januar 1821 vom König zum "Chef des

Generalstabes der Armee" ernannt wurde, gewann die neue

Nachrichtentechnik

einen Fürsprecher an entscheidender Stelle. Nach vielen Vorstößen,

Kommissionen und Planspielen folgte am 21. Juli 1832 durch

"allerhöchste

Kabinettsordre" die Einrichtung einer festen Linie. Den Auftrag zum Bau

der

Telegraphenverbindung erhielt Major Franz August Etzel. Bis Juni 1833

standen

die Stationsorte fest. Beginnend bei der Berliner Sternwarte führte die

Linie

über die Dorfkirche Dahlem nach Magdeburg, über Halberstadt, Höxter und

Köln

nach Koblenz. Zwischen gut 7 und 11 km lagen die Stationen auseinander.

Neben

den üblichen neu errichteten Stationshäusern wurden auch bestehende

Bauwerke

wie Kirchen und Schlosstürme als Telegraphenstation genutzt.

preußische

Station für optische Telegraphie, um 1840

Im

Gegensatz zum

französischen Original

hatten die Maste 6 telegraphenflügeln. Die 6 Flügel konnten in 4

Positionen gebracht werden:0°,45°,90° und 135°. Dadurch ergaben sich

rein

rechnerisch 4095 verschiedene Zeichen. Es wurden so nicht nur Zahlen

und

Buchstaben dargestellt, sondern auch ganze Sätze, Wörter oder Redesätze

(z.B.

"Die Depeche ist nicht verstanden worden").

Der Betrieb der Linie wurde bis 1852 durchgeführt. Es konnte

nur immer

in eine Richtung telegraphiert werden und die Geschwindigkeit lag bei

1,5 Zeichen

pro Minute. So dauerte eine Depesche von etwa 80 Wörtern von Berlin

nach

Koblenz bei guter Sicht mehrere Stunden; jedoch war dies erheblich

schneller

(aber auch teurer), als mit einem berittenen Boten. Die Zahl der

jährlichen

Telegramme wird auf 500 geschätzt.

5. Das Ende der optischen Telegraphie

Das

Ende der

optischen Telegraphenlinie wurde durch wetterunabhängige

elektrische Telegraphie Mitte des 19. Jahrhunderts eingeläutet. Die

letzten

optischen Telegraphiestrecken wurden 1881 in Schweden außer Dienst

gestellt.

Die Stationen verschwanden aus den Landschaften und oft auch aus den

Gedächtnissen. Immerhin steht heute auf dem Hoxberg bei Lebach

wieder eine

moderne "Telegraphenstation" mit mehreren Sendeantennen für

verschiedene Mobilfunkdienste.

W. Steffen,

April 2004

Moderner

Sendemast auf dem Hoxberg, Foto: W. Steffen

Quellen:

Thies Pfeiffer: Die Entwicklung der Telegraphie,

pdf-Datei vom 8. Juni 1998,

Stadtarchiv Meschede: Die Entwicklung des

Fernmeldewesens, pdf-Datei

Karl Josef Klöhs: Königswinter Optisch-mechanische Telegraphie,

in

"Rheinkiesel, Magazin für Rhein und Siebengebirge", Oktober 2002

Links:

http://www.telegraphe-chappe.com

(sehr ausführliche Internetseiten zu Leben und Werk von Claude Chappe

in

französischer Sprache)

http://www.optischertelegraph4.de:

Die Interessengemeinschaft "Optischer

Telegraph in Preußen Station 4

Potsdam telegraphenberg" hat hier eine sehr ausführliche Darstellung

der

optischen Telegraphie in Preußen mit der Telegraphenlinie Berlin -

Koblenz erstellt.

Wie kam es zu

dieser Telegraphenlinie und was hat es mit

den Stationen auf

sich? Die

Wirren der französischen Revolution im Jahre 1789 spülten Bonaparte

Napoleon

an die Macht, das linksrheinische Gebiet stand unter französischem

Einfluss.

Während der Zeit der ersten französischen Republik, also kurz nach der

Revolution, gelang es dem französischen Geistlichen und Ingenieur Claude

Chappe

(1763-1805) im Jahre 1792 nach mehrjährigen, von seinen Brüdern

unterstützten

Versuchen, brauchbare optische Telegraphen herzustellen.

Wie kam es zu

dieser Telegraphenlinie und was hat es mit

den Stationen auf

sich? Die

Wirren der französischen Revolution im Jahre 1789 spülten Bonaparte

Napoleon

an die Macht, das linksrheinische Gebiet stand unter französischem

Einfluss.

Während der Zeit der ersten französischen Republik, also kurz nach der

Revolution, gelang es dem französischen Geistlichen und Ingenieur Claude

Chappe

(1763-1805) im Jahre 1792 nach mehrjährigen, von seinen Brüdern

unterstützten

Versuchen, brauchbare optische Telegraphen herzustellen.  Im

Jahre 1813

verlief eine Telegraphenlinie des

napoleonischen Reiches auch durch das Gebiet des Saarlandes.

Telegraphenstationen befanden sich u.a. in Lebach-Eidenborn auf dem

Hoxberg

sowie auf dem Litermont bei Nalbach. Am 20. Juli 2003 begann der Verein

"Optische

Telegrafenstation Litermont

e.V." damit, die Station auf dem Litermont wieder aufzubauen. (siehe

Foto links; Foto: W. Steffen).

Im

Jahre 1813

verlief eine Telegraphenlinie des

napoleonischen Reiches auch durch das Gebiet des Saarlandes.

Telegraphenstationen befanden sich u.a. in Lebach-Eidenborn auf dem

Hoxberg

sowie auf dem Litermont bei Nalbach. Am 20. Juli 2003 begann der Verein

"Optische

Telegrafenstation Litermont

e.V." damit, die Station auf dem Litermont wieder aufzubauen. (siehe

Foto links; Foto: W. Steffen).

Die

Stationen dieser Telegraphenlinie bestanden meist aus einem Haus für

die aus

Soldaten bestehende Bedienungsmannschaft und einem hohen Turm, auf dem

der

Zeichengeber stand. Dieser Zeichengeber bestand aus einem auf dem

Turm errichteten Mast, auf dem sich oben ein waagerechter, beweglicher Querbalken

(Régulateur) befand. An dessen beiden Enden befand sich je ein

drehbarer Zeigerbalken

(Indicateur). Die drei beweglichen Teile konnten mit Seilen und Rollen

gesteuert

werden. Dabei ergeben sich 196 Figuren (sieben Positionen jedes Zeigers

und vier

des Querbalkens; 7 x 7 x 4 = 196).

Die

Stationen dieser Telegraphenlinie bestanden meist aus einem Haus für

die aus

Soldaten bestehende Bedienungsmannschaft und einem hohen Turm, auf dem

der

Zeichengeber stand. Dieser Zeichengeber bestand aus einem auf dem

Turm errichteten Mast, auf dem sich oben ein waagerechter, beweglicher Querbalken

(Régulateur) befand. An dessen beiden Enden befand sich je ein

drehbarer Zeigerbalken

(Indicateur). Die drei beweglichen Teile konnten mit Seilen und Rollen

gesteuert

werden. Dabei ergeben sich 196 Figuren (sieben Positionen jedes Zeigers

und vier

des Querbalkens; 7 x 7 x 4 = 196).